4月22日,我校动物多肽药物创制国家地方联合工程实验室刘中华、周熙团队与浙江大学侯廷军团队在钠通道多肽毒素领域取得重要进展,研究论文“Inherent fast inactivation particle of Nav channels as a new binding site for a neurotoxin”在生化与分子生物学领域的顶尖期刊《THE EMBO JOURNAL》上发表。

电压门控钠通道在膜兴奋过程中扮演关键角色。它对神经、肌肉等兴奋组织的动作电位产生与传导至关重要,其功能异常与疼痛、癫痫以及心脏和肌肉麻痹综合征等多种疾病相关,因而钠通道是神经毒素和药物的重要作用靶点。研究团队在钠通道上鉴定了多个神经毒素或药物的结合位点,这些位点主要分布于电压传感器及孔道附近的胞外区域,至今尚未发现有神经毒素或药物作用于钠通道胞内区域。

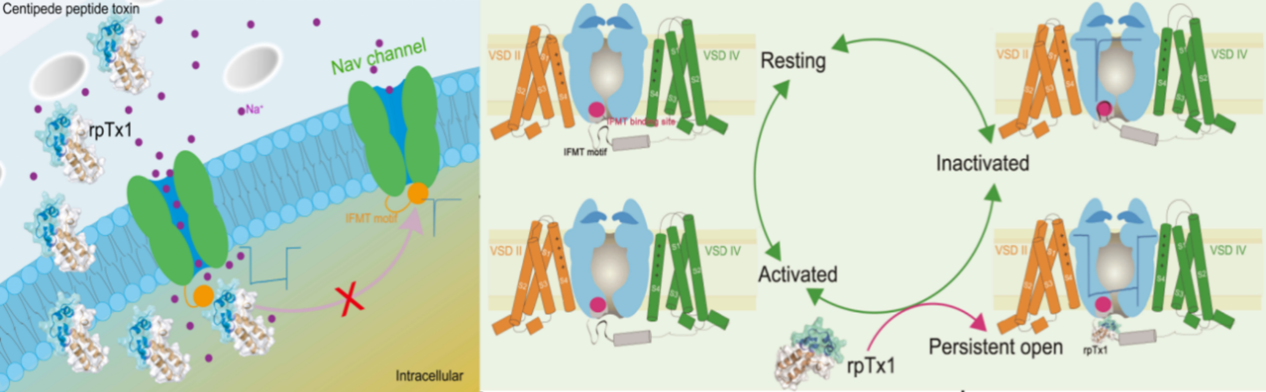

研究团队从红头蜈蚣毒液中首次鉴定出一种具有双结构域和双功能特性的新型多肽毒素rpTx1,一个结构域行使穿膜入胞的功能,另一个结构域直接与钠通道胞内失活球区域结合而抑制通道快失活。该研究取得三个重要发现:一是发现了一种多肽毒素调控钠通道的新模式,即通过作用钠通道胞内区域调控钠通道功能,打破多肽毒素仅能在胞外调控钠通道功能的传统观点。二是发现了钠通道上一个新的神经毒素结合位点。三是揭示了钠通道亚型Nav1.8具有较慢快失活特征这一关键科学问题的新机制,证实其失活球与受体位点的低亲和力结合是该现象的关键决定因素。该研究揭示了蜈蚣多肽毒素独特的结构与功能多样性,开启了多肽毒素胞内调控离子通道功能的新研究方向,深化钠通道结构与功能研究及药物研发,并将推动离子通道领域一个过去较少触及的研究方向——胞内结构域调控离子通道功能的作用和机制。

我校教师周熙和浙江大学博士后陈海轶为本文共同第一作者,我校周熙、刘中华教授和浙江大学侯廷军教授为本文共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金项目、湖南省科技厅科技创新人才项目、芙蓉实验室科技攻关项目、湖南师大交叉科学研究团队等支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s44318-025-00438-9

一审:钟俊丽

二审:艾建平

三审:刘红荣

学校信息门户

学校信息门户  设为收藏

设为收藏